パソコンのバックアップについて part4

今回で「パソコンのデータバックアップについて」も、その④となりました。過去に、

その②・・・「そもそも何故バックアップした方がいいのか」

をお伝えし、そして前回の

その③・・・「複数のパソコンからのバックアップ方法」

では、NAS(ナス)をネットワーク上に置くことで、データやファイルの共有はもちろん、パソコンごとに活用しましょう。ということでした。

(詳しくはぜひバックナンバーをご覧くださいね)

今回は、そのデータやファイルの共有・バックアップ先であるNASのハードディスクが壊れてしまったら?というところも考えていきたいと思います。NASのハードディスクが故障してもデータを守る方法には

① RAID(レイド)対応のNASを使う方法

② NASのデータを別のハードディスクなどへバックアップする方法

があります。

まずは、①のRAID(レイド)対応のNASを使う方法について考えてみましょう。

RAIDとは???

な、なんだかまた聞きなれない言葉が出てきちゃいましたね・・・(汗)

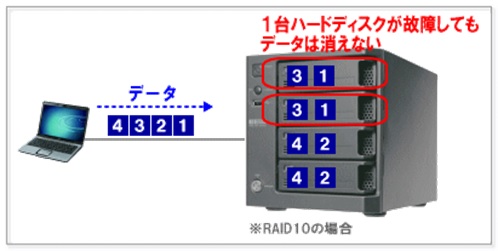

でもすごーく簡単に言ってしまうと、RAIDとはデータを複数のハードディスクにコピー分散して書き込んでゆく仕組みのことです。

1台のハードディスクが故障しても、もう1台に同じデータがありますのでデータそのものが消えることはありませんよ、という仕組みなんです。

たとえば、パソコンからNASへ「1、2、3、4」のデータを書き込むとします。

その時、1台だけでなく、2台のハードディスクに全く同じデータが書き込まれ、この2台のハードディスクを1セットとして、複数セットへ分散してデータが書き込まれます。

RAID(レイド)対応のNASを使うということは、「1」と「3」のデータが格納されている

ハードディスクが1台故障しても、もう1台に同じデータがあるため、

データは守られていますよ・・・ということなんですね。

では次に、データの安全性に関するRAIDのメリットと、デメリットの両方を考えてみましょう。

●メリット(最新のデータが残っている)

RAIDのメリットは、1台のハードディスクが故障しても最新のデータが他のハードディスクに残っているため「復旧するまではデータを使用できない」ということがありません。

その為、とりあえず動いている他の1台のハードディスクで、パソコンから作業を続けられます。

●デメリット(障害ポイントが増える?)

データ保存の安全性は高まりますが、ハードディスクを通常よりも余分に内蔵して構成するため、当然使用する機械の数も増加します。

機械が増えるということは構成が複雑になり、その分障害ポイントが多くなってしまうことにもなります。

(ただし「一基のハードディスクと比較した場合」ということで 決して故障が頻発するというような意味ではありません。)

いかがでしたか?ちょっとややこしくなってしまったかもしれませんがマシンの機能や仕組みを、詳しく理解していただく必要はないかと思いますので、今後社内のデータ管理など見直しの機会がありましたら、ちょっと思い出して頂くだけでもイメージしていただき易いのではと思います。